工程中心在新能源材料领域取得系列新进展

发布时间:2025-08-03 作者: 来源: 浏览次数:

近日,工程中心围绕铝基电池、固态电池及钠离子电池等前沿热点方向,在理论创新、技术攻关与产业化应用方面取得系列新进展,为推进国家能源金属资源与新材料产业高质量发展提供了有力支撑。

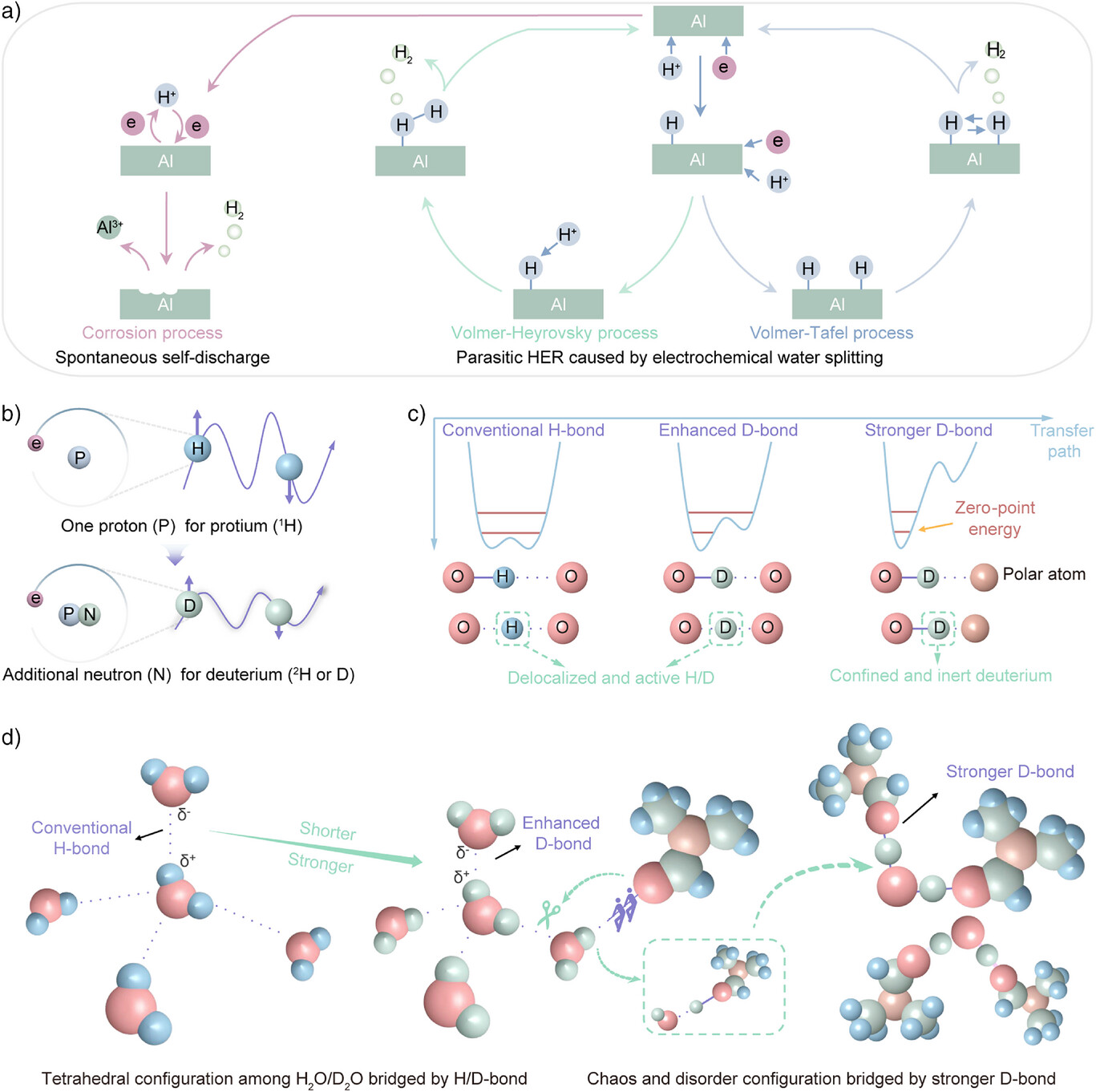

一、核量子限域理论创新破解铝电池析氢腐蚀难题

田忠良教授在国际顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition》发表最新研究成果《Nuclear quantum confinement enables robust deuterium bonds for highly reversible aluminum anodes》。该研究聚焦水系铝基电池因析氢腐蚀(HER)导致性能劣化的关键挑战,创新性提出通过氢同位素与强极性添加剂强化氢键网络,实现氢的核量子限域策略,从而显著抑制HER反应,为高性能铝电池设计研发提供了新思路。基于此策略研发的Al||Al对称电池在0.05 mA cm-2/0.05 mAh cm-2和0.1 mA cm-2/0.1 mAh cm-2条件下,分别实现569 h与379 h的超长稳定循环。

近年来,工程中心在铝电池性能优化方面已构建起系统性的技术体系。前期研究成果包括:电解液溶剂氢键网络重构(《Energy Storage Materials》, 2022)、分子拥挤效应与界面修饰共调控(《Energy Storage Materials》, 2022)、界面层强化(《Journal of Power Sources》, 2023)及三中心四电子氢键设计(《International Journal of Hydrogen Energy》, 2024)等研究,有效提升了铝的能量转化效率。同时,通过局部碱性环境耦合高密度阳离子缺陷(《Angewandte Chemie International Edition》, 2023)、高效电荷捕获(《Advanced Energy Materials》, 2023)、d带中心调控(《Energy Storage Materials》, 2023)及p-n结整流效应(《Energy Storage Materials》, 2025)等研究,显著提升了正极氧还原性能。

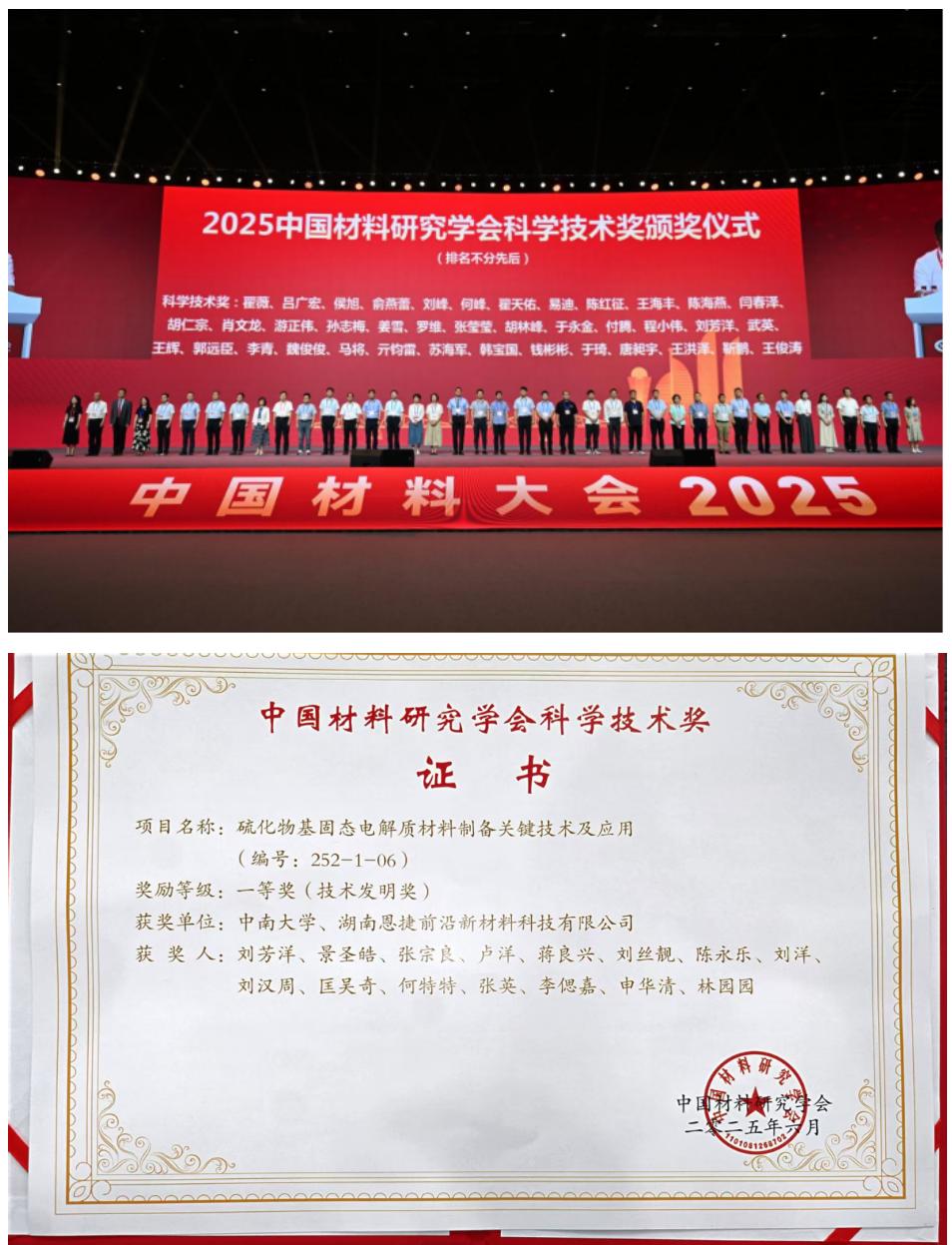

二、硫化物基固态电解质制备技术获中国材料研究学会技术发明一等奖

刘芳洋教授牵头完成的《硫化物基固态电解质材料制备关键技术及应用》项目,荣获2025年度中国材料研究学会技术发明一等奖。该项目取得如下核心突破:发明了基于“预硫卤化-快速烧结”的固态电解质材料制备技术,通过控制硫卤化学势抑制元素偏析和杂相生成,实现了成分可控和物相可调;发明了形态纳米化和表面功能化的固态电解质材料“多级研磨-原位包覆”制备技术,开发出微米级与纳米级多规格电解质粉体并实现界面功能化,将电化学窗口拓展至4.6 V,该材料匹配高电压三元正极可实现500次以上稳定循环;建成年产十吨级固态电解质示范线,量产4种锂磷硫氯电解质产品,纯度均达99.9%,离子电导率突破12 mS cm−1,性能指标领先国内外市售同类产品。

三、钠电正极材料成果转化获湖南新闻联播点赞报道

以赖延清教授领衔取得的钠离子电池正极材料成果所创建的湖南钠邦新能源有限公司,近期在产业化方面取得突出进展,获得湖南卫视《新闻联播》栏目的专题报道。钠邦新能源依托中南大学深厚的产学研融合创新生态,构筑起包含34项核心专利的技术高地,具有强劲的自主创新能力。公司已实现从实验室到规模化生产的跃迁,建成了千吨级正极材料智能生产线。汇聚顶尖博士团队与资深行业专家的人才优势,正助力公司在钠离子电池这一新兴赛道快速发展,成为践行科技创新引领产业创新的新典范。

(一审:李老师 二审:张老师 三审:肖老师)